La tempesta Boris, che la scorsa settimana ha ucciso almeno 24 persone nell'Europa centrale e orientale, investe il Nord Italia. In Emilia-Romagna le abbondanti piogge stanno provocando gravi inondazioni, smottamenti, e danni ingenti nella regione che poco più di un anno fa, a maggio 2023, è stata duramente colpita. Il fenomeno è stato previsto molto bene dai modelli numerici e ciò ha permesso alle autorità competenti di diramare un’allerta rossa, di chiudere scuole e uffici, e di evacuare migliaia di persone evitando le conseguenze più gravi.

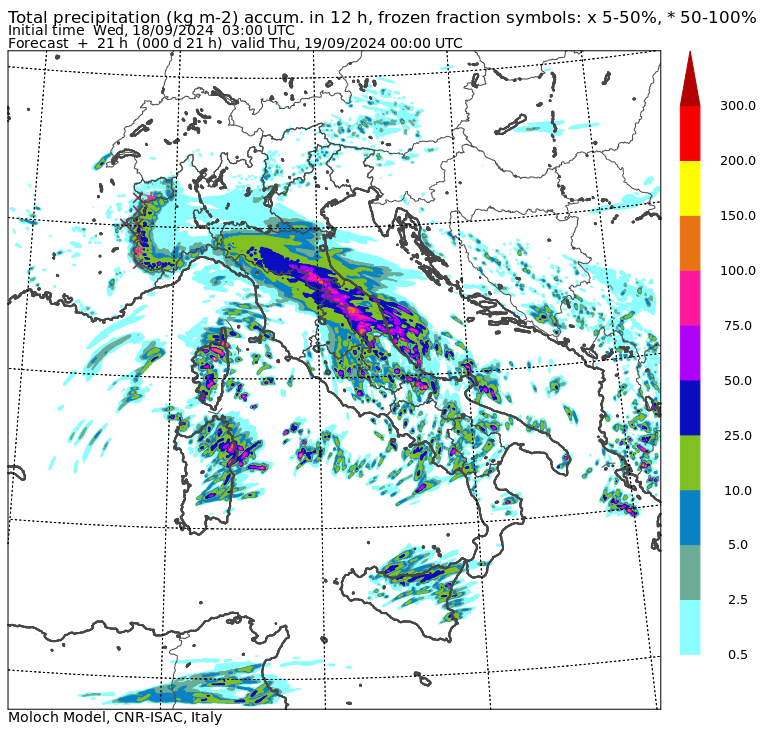

Si tratta di un vasto sistema ciclonico, che si è spostato dall’Europa nord-orientale alla nostra Penisola con un vortice depressionario persistente e a evoluzione molto lenta associato ad abbondanti precipitazioni, anche di forte intensità, che persistono da oltre 48 ore nelle stesse zone. Il contrasto tra valori estremamente elevati di pressione sulla Scandinavia e la bassa pressione sul Mediterraneo meridionale ha determinato un gradiente di pressione responsabile di intensi flussi orientali negli strati più bassi dell’atmosfera che hanno impattato il versante orientale dell’Appennino centro-settentrionale.

L’amplificazione del processo di evaporazione, a causa delle elevate temperature del Mar Adriatico, ha ulteriormente alimentato il sistema, immettendo in atmosfera ingenti quantità di vapore acqueo trasportate dal Mediterraneo meridionale verso l’Adriatico, favorendo l’instabilità e aumentando l’energia disponibile. Pertanto, alla precipitazione di tipo orografico legata al sollevamento di masse d’aria umide sull’orografia si è aggiunta nella parte sud-orientale dell’Emilia-Romagna una componente convettiva, associata cioè allo sviluppo di temporali.

Le immagini satellitari mostrano chiaramente la persistenza del sistema ciclonico, le nubi precipitanti spiraleggianti intorno al minimo di pressione con la formazione di celle temporalesche di forte intensità che si susseguono spostandosi dal mare verso l’entroterra, insistendo sulle stesse zone, dove l’orografia complessa contribuisce all’ulteriore intensificazione della precipitazione, con devastanti impatti sul territorio.

I prodotti satellitari di precipitazione sviluppati con il contributo del CNR-ISAC nell’ambito del Satellite Application Facility for Operational Hydrology and Water Management (H-SAF) aiutano a monitorare questo tipo di eventi. Il prodotto H-SAF mostrato, disponibile su EUMETView, mostra la stima del tasso di precipitazione a terra (mm/h) in tempo reale, ogni 15 minuti. Esso è ottenuto grazie a complessi algoritmi di inversione, anche basati su tecniche di apprendimento automatico (machine learning), combinando le stime di precipitazione da radiometri alle microonde a bordo di diversi satelliti ad orbita bassa (LEO) con le immagini all’infrarosso dal satellite geostazionario (GEO) Meteosat Second (e prossimamente Third) Generation.

Le immagini della nuova missione satellitare Arctic Weather Satellite (AWS) dell'European Space Agency (ESA) mostrano inoltre la distribuzione verticale del vapor d’acqua acquisito dai canali nelle microonde alle frequenze 183 GHz e 325 GHz, sensibili alla distribuzione del vapore dalla superficie fino all’alta atmosfera. Le immagini si riferiscono alla fase iniziale del ciclone (14 settembre) quando ha colpito l’Europa centro-orientale (Polonia, Slovacchia, Ungheria).

Osservando l'animazione nei canali dalla superficie alla media ( da 1 km a 6 km), si notano chiaramente le bande di pioggia (aree blu) e i bracci della spirale della ciclogenesi (aree più chiare). Nel canale più in alto (7 km) si notano quelle due regioni marroni che rappresentano zone più secche dell’atmosfera, tipicamente attributi al getto. Da una prima analisi interpretativa, dunque, si può concludere che il sistema ciclonico era confinato nei primi strati dell’atmosfera e che le piogge, per quanto intense e persistenti, non sono state originate da nubi convettive profonde, a cui sono attribuibili scrosci più intensi, meno persistenti e più localizzati.