Il primo grande esperimento sulla qualità dell’aria in una città artica: l’Alaskan Layered Pollution And Chemical Analysis (ALPACA). La panoramica delle ricerche è stata pubblicata su ACS Environmental Science & Technology, ottenendo la copertina della rivista.

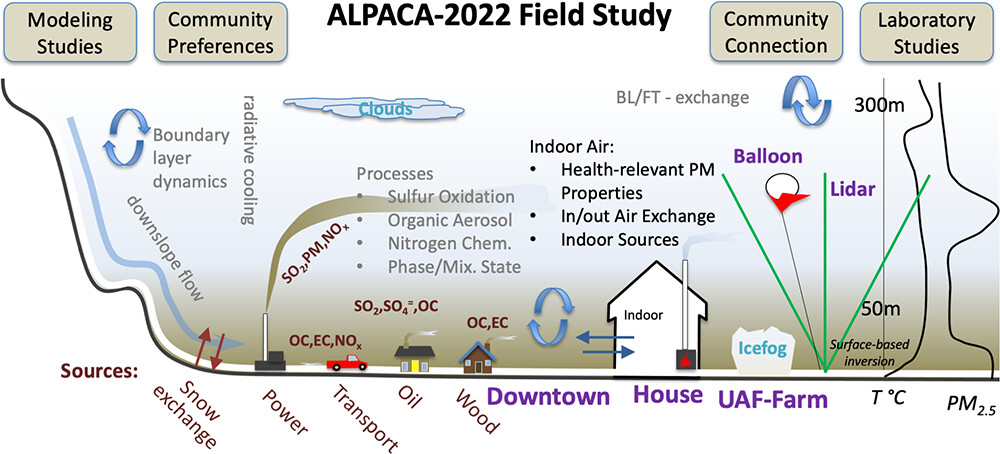

Nel 2022, la città di Fairbanks in Alaska ha ospitato una cinquantina di ricercatori da Europa e Stati Uniti, i quali hanno condotto per quasi due mesi delle misure sul campo per migliorare la comprensione delle fonti di inquinamento atmosferico e dei processi chimici che avvengono durante la notte artica, indagare l’inquinamento indoor e studiare la dispersione e la deposizione degli inquinanti in presenza di forti inversioni di temperatura.

L’esperimento ha coinvolto vari gruppi di ricerca internazionali. Dall’Italia hanno partecipato i ricercatori dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del CNR (CNR-ISAC), con la collaborazione dell’Istituto di scienze polari del CNR (CNR-ISP) e dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Agli studi del CNR-ISAC in ALPACA hanno preso parte Stefano Decesari, Antonio Donateo, Gianluca Pappaccogli e Federico Scoto, Maurizio Busetto e Marco Paglione con il supporto del progetto “A-PAW” del Programma di Ricerche in Artico e del Centro di ricerca ENI-CNR “Aldo Pontremoli”.

Le misure

Le misure del gruppo di ricerca CNR-ISAC mostrano in particolare un progressivo accumulo di inquinanti nel manto nevoso con il passare dei giorni in assenza di nevicate, evidenziando dei flussi di deposizione atmosferiche secche.

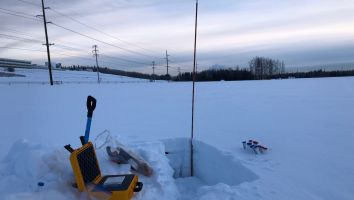

La campagna di misura si è svolta tra i mesi di gennaio e febbraio, innevata con temperature alla superficie permanentemente sotto lo zero, raggiungendo durante la campagna anche i -38 °C. “In queste condizioni meteo, la micrometeorologia del sito risulta molto particolare” – spiega Antonio Donateo – “In condizione di forte stabilità atmosferica si creano delle particolari dinamiche turbolente sulle deposizioni di particelle, peculiari di un sito artico.”

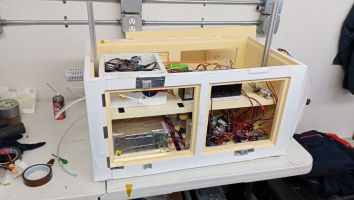

La diffusione turbolenta degli inquinanti atmosferici è stata determinata direttamente con un sistema definito “eddy-covariance”. Il flusso di particolato atmosferico è stato misurato a diverse granulometrie (dalle particelle ultrafini a quelle con diametro maggiore, quasi-coarse).

Nella campagna di misura è stato osservato lo scambio di particelle di aerosol tra l’atmosfera e la superficie. “L’idea è quella di accoppiare le misure di deposizione degli aerosol con l’analisi chimica degli inquinanti che si accumulano nella neve”, continua Antonio Donateo. Quest’ultima attività viene svolta dai ricercatori del CNR-ISP mediante lo scavo di snow pit (trincee di circa un metro di profondità nella neve) che permettono di studiare la stratigrafia del manto nevoso.

I ricercatori hanno riscontrato anche una disomogeneità nella distribuzione degli inquinanti tra le diverse zone della città, notando che, anche se in presenza di un terreno pianeggiante, la presenza di edifici e di vegetazione influisce sulla meteorologia dello strato limite, la parte bassa dell’atmosfera direttamente influenzata dalla superficie terrestre.

“In quel contesto, l’atmosfera è troppo stratificata con una forte variazione di temperatura (anche di 10 °C a 10 metri dal livello del suolo). Questo fa sì che gli inquinanti non si diffondono bene tra il centro e la periferia della città, perché nel mezzo di sono edifici, alberi ed altri ostacoli” – spiega Stefano Decesari – “Potrebbe essere interessante verificare se questo avviene anche nelle nostre valli alpine e altipiani in condizioni invernali.”

Tramite un pallone aerostatico frenato (Helikite), ossia fissato con dei cavi al suolo, è stato poi possibile intercettare le "plume" di inquinanti nella parte bassa dell’atmosfera provenienti dalla città e dalle centrali termiche, che si andavano a stratificare in atmosfera. “Le centrali termiche sono una fonte emissiva non trascurabile. A causa del freddo, c’è l’esigenza di produrre energia e nel giro di circa 20 km ci sono sei centrali termiche, oltre alla città stessa, il campus universitario, l’aeroporto civile e due aeroporti militari”, continua Stefano Decesari.

Il progetto ha previsto molti altri tipi di studi tra cui attività di ricerca sulla diffusione di inquinanti indoor, mostrando che all’interno degli edifici, dove vivono le persone per la maggior parte del tempo durante l’inverno, avvengono considerevoli infiltrazioni di inquinanti dall’esterno.

Il progetto ALPACA è nato su spinta delle domande della comunità locale, emerse dal coinvolgimento di lunga data dei ricercatori dell’Università dell’Alaska di Fairbanks nelle questioni relative alla qualità dell’aria della città, permettendo di raccogliere dati importanti per la cittadinanza e la comunità scientifica. “Non si è mai fatto prima uno studio sistematico dei problemi della qualità dell’aria in Artico, perché si è sempre pensato che in quelle zone vivessero comunità molto piccole. È vero, ma sono anche molto energivore, quindi producono molte emissioni” – prosegue Stefano Decesari – “Basti pensare al riscaldamento, combustione della legna, ecc. Questo si è visto bene anche nelle nostre valli alpine”.

I dati raccolti in ALPACA saranno disponibili attraverso il portale Arcticdata.

Vivere la ricerca in Artico

La campagna del 2022 ha messo a dura prova i ricercatori, sia per le condizioni meteorologiche sia per il rischio Covid, limitando alcune attività. Racconta Stefano Decesari, “I colleghi non potevano stare molto all’aperto per via del freddo, ma all’interno non si potevano avere contatti sociali con il distanziamento e le mascherine. Diverse notti i ricercatori hanno anche lavorato all’aperto. È stata insomma una campagna molto dura, considerando le condizioni ambientali e il problema del Covid, ma ci ha permesso di ottenere buoni risultati!” Alla campagna di misura hanno preso parte direttamente Maurizio Busetto, Federico Scoto e Gianluca Pappaccogli.

Per i ricercatori, ALPACA è stata comunque un’esperienza di successo partita da un processo spontaneo. “È stato un percorso completamente bottom-up, dove ognuno portava il suo contributo. Il coordinatore del progetto, il Prof. William Simpson dell’Università dell’Alaska di Fairbanks, è riuscito a tenere unita una comunità internazionale di scienziati divisa su dieci fusi orari diversi creando un clima di fiducia reciproca, e ancora adesso ci riuniamo regolarmente”, conclude Stefano Decesari.

Ai primi di giungo 2024, Antonio Donateo sarà coinvolto in un’altra campagna in ambiente artico, sempre in Alaska ma nell’estrema regione nord. “In questo caso le condizioni saranno meno rigide essendo una campagna estiva. Non si tratta di un contesto cittadino, ma la piattaforma osservativa sarà sistemata in una base logistica di ENI-US (Nikaitchuq – Prudhoe Bay) nella tundra artica a ridosso del mare di Beaufort” – conclude Antonio Donateo – “Un sito industriale come questo, in ambiente artico, è per noi una condizione di lavoro inedita e interessante sul piano scientifico.”