L’11 febbraio ricorre la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, celebrazione istituita nel 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni unite.

Obiettivo di questa giornata è promuovere un accesso equo e una partecipazione paritaria alla scienza per donne e ragazze, in risposta a un divario di genere in ambito scientifico oggi tutt’altro che risolto e su cui presentiamo un approfondimento, nell’ambito delle attività del gruppo di lavoro SCISOC del CNR-ISAC.

A livello nazionale, il Focus Gender Gap 2024 del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea mostra infatti che a conseguire la laurea in materie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) sono principalmente gli uomini (59%), con una componente femminile del 41%. Tuttavia, sono le donne a ottenere voti più alti e una maggiore regolarità negli studi.

Se si guarda poi alla condizione occupazionale, il rapporto di AlmaLaurea evidenzia una differenza di quattro punti percentuali nel tasso di occupazione di laureate e laureati STEM a vantaggio dei laureati, oltre a una differenza nella retribuzione mensile netta in linea con quanto accade anche per gli altri settori in generale.

L’esperienza nelle scuole di ogni ordine e grado ha portato le ricercatrici e i ricercatori che svolgono attività di terza missione a verificare l’allontanamento delle studentesse dalle discipline STEM già negli ultimi anni delle scuole primarie. Nell’immaginario soprattutto delle bambine, l'associazione ricercatore (maschio) e scienza sembra consolidata, lo riferiscono le insegnanti sottolineando l’importanza di avere in classe figure femminili “normali” che testimoniano come invece questa professione sia possibile senza distinzione di genere e di eccezionali doti intellettive. Questi elementi sono emersi dal confronto continuo che abbiamo intrapreso con le docenti delle scuole primarie che partecipano al progetto Agenda 2030 delle bambine e dei bambini e che vede oltre alla partecipazione di ricercatrici e (pochi) ricercatori CNR e Inaf dell’Area territoriale di ricerca del CNR di Bologna anche l’associazione Donne & Scienza.

La valutazione della qualità della ricerca (VQR) condotta dall’Anvur, ha incluso la valutazione delle attività di terza missione solo da una decina di anni (VQR 2011-2014), eppure attività di public engagement, come la Notte europea dei ricercatori, vedono una marginale partecipazione maschile (mediamente sul 21,4%) nell’attività organizzativa del consorzio SOCIETY a Bologna, che dal 2014 include il CNR come partner e ultimamente come coordinatore; mentre si registra negli anni una quasi parità nella partecipazione alle attività della Notte, che coinvolge circa un migliaio di ricercatrici e ricercatori.

Riguardo il problema del divario di genere nella scienza, è intervenuta Cristina Mangia del CNR-ISAC in un’intervista per Articolo 33. “Le scelte universitarie di studenti e studentesse sono influenzate da tanti fattori, tra questi c’è anche la rispondenza tra l’immagine di sé e quella del percorso di studio. Immagini che sono anche influenzate dai contesti in cui si formano. Continuano a persistere idee diffuse e stereotipate, radicate negli atteggiamenti di insegnanti e nella società in generale, che vedono le ragazze come meno adatte alla matematica e alla tecnologia. Questo messaggio, trasmesso fin dall’infanzia attraverso giochi, libri e media, finisce inevitabilmente per condizionare le scelte successive delle ragazze”, spiega Mangia.

Dall’intervista di Cristina Mangia emergono inoltre diverse problematiche che le donne che lavorano in ambito scientifico si trovano ad affrontare, come ad esempio una maggiore precarietà, il persistere di pregiudizi e una maggiore difficoltà nel conciliare vita privata e lavoro. “Un sistema che premia modelli di produttività basati sulla disponibilità totale è spesso incompatibile con la vita delle donne, e non solo di loro. È un sistema che ignora i percorsi non lineari delle donne, spesso segnati da maternità, responsabilità di cura o magari da un’attenzione alla dimensione valoriale molto rilevante nelle scelte professionali come segnalato dall’indagine di AlmaLaurea. In questo disegno di carriere, le interruzioni legate alla maternità possono penalizzare le donne con figli: il ritorno dopo il congedo, il mantenimento del ritmo nelle pubblicazioni, la mobilità all’estero, la responsabilità di laboratori o di progetti di ricerca sono tutti elementi cruciali per avanzare, che risultano spesso difficili da gestire”, continua Mangia.

Anche i convegni scientifici non sono immuni da disequilibri di genere. In molti campi di studio capita infatti di vedere presentazioni ad invito date in maggioranza (o totalità nei casi peggiori) a scienziati uomini di fronte a platee magari con un’ugual presenza di uomini e donne o a maggioranza femminile.

Questa situazione viene confermata ad esempio da un’analisi su Nature Immunology, che mostra quanto sia diffuso nelle conferenze un sostanziale divario di genere tra gli invited speaker. Davanti alla risposta comune degli e delle organizzatori/trici che ipotizza che la causa possa riguardare la mancanza di donne con un adeguato livello di expertise nel settore, nello studio si dimostra che questa giustificazione viene usata anche quando non supportata dai fatti, cioè anche in campi in cui le scienziate esperte esistono e con una produttività scientifica comparabile agli invited speaker uomini.

CNR

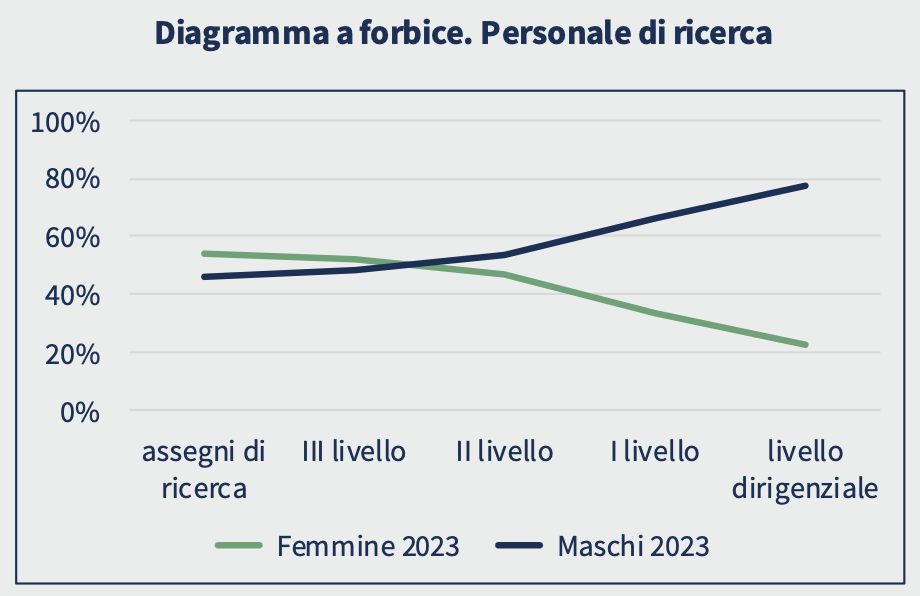

Il Bilancio di genere 2023 del CNR mostra una fotografia sullo stato del divario di genere esistente tra il personale dell’ente. Nonostante la particolare convergenza in questo momento storico che vede il nostro Istituto, il CNR e il Ministero dell’università e ricerca a guida femminile, è ancora presente una netta prevalenza maschile nei livelli apicali e dirigenziali, soprattutto per il personale di ricerca, con una leggera maggioranza di donne nei livelli iniziali e con contratti precari.

Da Infografica aggiornamento 2024 del CNR.

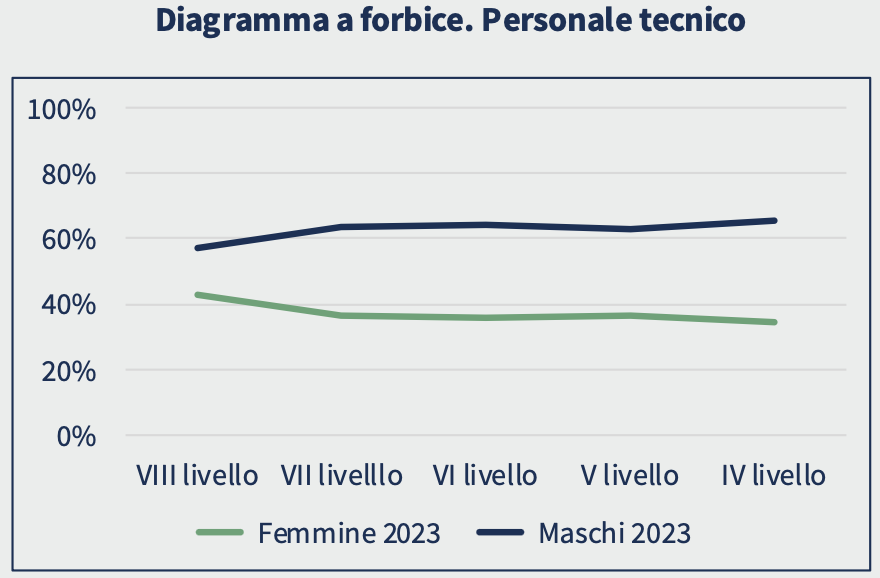

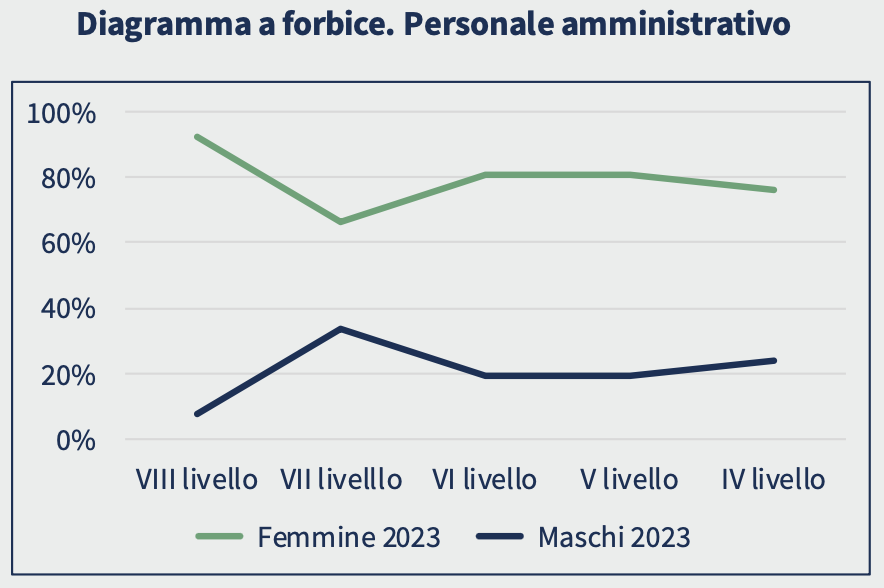

Un contesto particolare è invece quello del personale tecnico e del personale amministrativo. Se il primo è a maggioranza maschile, il secondo è a stragrande maggioranza femminile, soprattutto per il livello di inizio carriera. “La scelta per le e i dipendenti di presentarsi a un concorso per una figura amministrativa o tecnica è probabilmente condizionata da un pregiudizio di fondo che ha, innanzitutto, orientato anche il percorso di studi e di formazione e che costituisce a tutti gli effetti un limite (spesso psicologico) nella scelta del tipo di occupazione”, si commenta a riguardo nel Bilancio di genere.

Da Infografica aggiornamento 2024 del CNR.

Un ulteriore dato d’interesse che emerge dal Bilancio è la composizione delle commissioni di concorso, i cui componenti sono tendenzialmente a maggioranza femminile (58%). Guardando ai ruoli ricoperti all’interno delle commissioni, si nota un andamento che sembra seguire determinate consuetudini sociali: a ricoprire il ruolo di presidente è nel 57% dei casi un uomo, mentre otto volte su dieci è una donna a ricoprire il ruolo di segretario/a.

Si potrebbe dunque concludere che si decida di affidare il compito di maggior prestigio e potere agli uomini, mentre alle donne uno più gestionale e non decisionale. “Tale lettura […] non può essere rappresentativa della situazione concorsuale CNR, né assicura un determinato risultato (ad esempio a vantaggio dei candidati e a scapito delle candidate, un dato non ancora disponibile) alla fine del processo di selezione. Restituisce però il concreto timore di comportamenti inconsapevoli che minano il concetto stesso di meritocrazia e di pari opportunità, che non sono semplici da eliminare e pertanto richiedono un’analisi approfondita e complessa per individuarne la migliore strategia di superamento per l’Ente al fine di sostenere la qualità nella ricerca”, si legge nel Bilancio.

L’esistenza di bias che possono contribuire a disparità di genere nella selezione di candidate e candidati è tuttavia un problema riconosciuto in ambito scientifico. Già un famoso studio dell’Università di Yale del 2012 pubblicato su PNAS mostra ad esempio come docenti universitari (sia uomini che donne) tendano a valutare le donne come meno competenti degli uomini con lo stesso curriculum, offrendo inoltre uno stipendio iniziale inferiore e meno career mentoring. Da allora gli studi in merito si sono susseguiti, evidenziando quanto questi bias inconsci siano persistenti e comuni.

Nell’affrontare questo problema, il CNR ha realizzato il video “Rumore di Fondo” per sensibilizzare le commissioni di valutazione dei concorsi sulle questioni legate ai pregiudizi di genere e agli unconscious bias culturalmente radicati, mettendo in evidenza i vari elementi che possono influenzare significativamente i giudizi consapevoli e inconsapevoli delle commissioni nelle varie fasi di una selezione. Il video vuole contribuire concretamente all'attuazione del Piano per la Parità di Genere 2022-2024 e del Piano di Riorganizzazione e Rilancio del CNR, ma quante commissioni di concorso ne hanno fatto tesoro?

A seguito della campagna di comunicazione 2020/2021 di Rai Radio1 No Woman No Panel - Senza donne non se ne parla, Il CNR ha siglato un Memorandum of Understanding per “promuovere modelli e messaggi comunicativi che favoriscano il principio di uguale rappresentanza fra i sessi”. Il CNR tramite la realizzazione di una web-app ha avviato un monitoraggio per “valutare l’impatto della partecipazione equilibrata e plurale di donne e uomini nella comunicazione istituzionale e di ricerca del Cnr”. Lo strumento permette di rilevare informazioni in merito agli eventi e news pubblicate sul portale del CNR: conferenze, convegni, seminari, dibattiti, interviste, mostre, ecc.

Si tratta di uno strumento, a disposizione di tutto il personale CNR, che ha permesso, soprattutto agli operatori della comunicazione degli istituti che inseriscono i dati nel sistema, di affinare una sensibilità e un’attenzione nella costituzione dei panel, oltre che nella composizione dei comitati organizzativi. Generalmente si evidenza un differente equilibrio nei due comitati facendo registrare frequentemente una maggior partecipazione delle donne all’attività organizzativa. Se utilizzato quindi non come strumento finale di monitoraggio ma come “correttore” del modus operandi, può efficacemente essere uno strumento di riflessione da adottare già nelle prime fasi di organizzazione di un evento.

L’attenzione da parte del CNR è anche verso l’uso del linguaggio, pubblicando nel 2024 le Linee guida per il linguaggio inclusivo rispetto al genere, come previsto dal Gender Equality Plan dell’ente. “Il linguaggio ha un ruolo molto potente nel plasmare la società, permettendo di dare visibilità al genere femminile, abituandosi alla presenza delle donne anche in ambienti dove storicamente e culturalmente è stato negato loro l’accesso, e dando pari dignità ai generi.” – si legge nelle linee guida – “I documenti amministrativi non sono solo testi di natura tecnico-giuridica rivolti a uffici interni, ma sono atti con i quali le istituzioni comunicano con la società civile e con i quali si fanno conoscere da essa […]. Utilizzare un linguaggio inclusivo negli atti amministrativi significa scegliere di essere un Ente attento alle questioni di genere e che rigetti ogni tipo di discriminazione, anche nelle forme comunicative.”

Prospettive

Su come agire per affrontare e risolvere questi divari di genere, a livello educativo e sociale, conclude Cristina Mangia nella sua intervista su Articolo 33: “Le aspettative di insegnanti ed educatori/rici possono diventare ‘profezie autoavveranti’ e influenzare le scelte delle studentesse, limitando o meno il loro interesse per la scienza e la tecnologia. È anche essenziale ripensare l’immaginario legato alla scienza fatta troppo spesso solo di leggi e formule e mostrarne anche l’aspetto umano e sociale, il valore etico e quello emozionale. Ci vorrebbero più esperienze laboratoriali che mettano al centro il soggetto che si interroga e così facendo ricrea il processo di scoperta. E a questo affiancare storie di scienziate, non per forza e non solo eccezionali, che possono ampliare l’immaginazione delle ragazze, aiutandole a visualizzare nuove possibilità di percorsi professionali e aiutare i ragazzi a liberarsi da stereotipi nei confronti delle coetanee e delle donne in generale. […] Sulla questione conciliazione vita–lavoro dovrebbero essere incentivate politiche di welfare a 360 gradi e nel mondo della ricerca ci vorrebbero programmi di reinserimento post-congedo di maternità e politiche che contrastino le discriminazioni di genere a tutti i livelli.”

Detto delle necessità di misure da intraprendere per una effettiva parità fra generi, misure da adottare in tema di: formazione fin dalla tenera età, opportunità di lavoro e carriera, remunerazione, possiamo chiederci come la restrizione progressiva fino alla scomparsa dei privilegi del genere maschile impatti ora e in futuro il modo di occuparsi di scienze. In un mondo scientifico finalmente popolato da tutti i generi, il modo stesso di fare scienze sarà in sostanza identico a quello attuale o ne verrà trasformato? Non abbiamo una risposta e non è questa la sede per poter affrontare un tema come la relazione fra generi ed epistemologie. Ma se si allarga lo sguardo, più facilmente verso società ove il gap fra generi è già in via di trasformazione, emergono segnali nella direzione dello sviluppo di epistemologie differenti da quella mainstream. Questi segnali sono sviluppati prevalentemente nel mondo delle scienze sociali, ma cominciano a fare breccia delle discipline STEM, poiché hanno fra i caratteri principali proprio lo sviluppo di approcci inter-, multi-, trans- non-disciplinari. Uno fra i tanti riferimenti ormai rintracciabili in rete, è la call della conferenza coordinata dal Centro per la ricerca marina della Università di Amsterdam dove emergono caratteri di queste nuove epistemologie, esplicitato nella call assieme alle prospettive femministe e intersezionali, e alla formazione di conoscenze con saperi sviluppati al di fuori della comunità scientifica. Caratteri poco o per niente sviluppati nelle scienze controllate dal genere maschile.